有图有真相,这本书帮助你冷静地了解气候变化的真相。

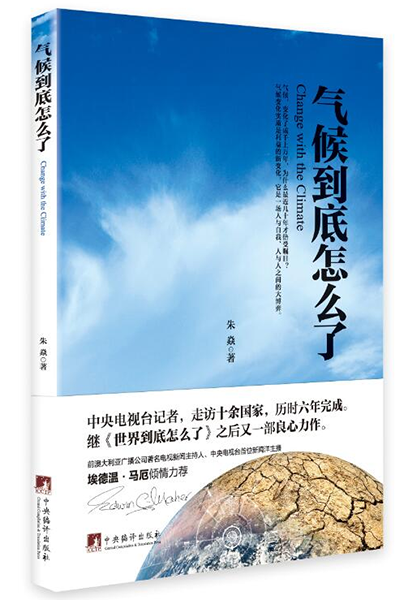

《气候到底怎么了》,朱焱 著

气候问题到底是一个科学问题还是发展问题,抑或是一个政治问题?几十年前我们认为气候变化是发达国家为了限制发展中国家给我们套上的紧箍咒,今天被热浪缠身、被雾霾锁城的我们比任何时候都更关注生存的环境,中国成为全球气候谈判的重要推动力量。是什么逆转了我们对待气候变化的态度?朱焱的新著《气候到底怎么了》既是一个有着家国情怀的记者上高原走沙漠带来的真实故事,也是一个政治学者对国家利益的严肃思考。这本新书延续了朱焱严谨务实的治学精神和返璞归真的写作风格,把看似枯燥高深的话题解说得深入浅出,小学生能看懂其中的故事,学者也能悟出书中蕴含的思想深度和问题意识。重要的是,每一个数字、每一次采访、每一篇文献、每一段论述,都是作者用脚丈量,用笔记录,皓首穷经,孤灯枯坐而来的思想精华,值得仔细一读。

朱焱自2015年离开央视,已经不再是记者的身份。然而20年的记者生涯给作者留下的深深印记也许永远无法抹去。一个记者,最大的幸运莫过于有机会不断地发现和再发现人的主体性和主体间性。记者无力改变别人的生活,但是,记者总是不自量力地想向世界揭示那些被忽视的事实和同样无力的人生,以唤起人类对真善美的普遍的追求。在被焦虑啮噬的人生中,专业记者的社会价值在于抽丝剥茧,揭示生活的本真。

《气候到底怎么了》上篇是作者的采访手记。在这里,我们读到内蒙古老牧民巴松海面对干旱缺水不得不改变饲养牛羊的方式和品种,却无法改变古老的生产生活方式无以为继的尴尬局面;读到西藏地方官员江村旺扎的担忧:冰川融化导致湖泊面积扩大,海拔4000多米的村子已经被湖水淹没好几次了;读到西撒哈拉沙漠的毛里塔尼亚人因为干旱,有一半人常年吃不上饱饭。我们同样读到,即便是中国最发达的大都市上海也面临着海平面升高造成的海水倒灌进城区饮用水系统的风险;读到一代又一代的科学家和官员推动清洁能源发展的努力,尽管挫折不断仍然屡败屡战,为了那个看上去很美的梦想砥砺前行;还可以读到中国工程院江亿院士这样务实的科学家的故事,江院士奔走呼号,推动的不是什么先进技术,他的方案再简单不过:建筑外墙用便宜的保温材料,不要动不动就是玻璃幕墙,出门能骑自行车不坐汽车,能坐火车不坐飞机。

就是这样一个个小故事,串起了全球变暖的大主题。但气候变化的故事并不止于此。这本书第一次把气候变化放置在国际政治的视野下考察,用冷静得甚至有点冷酷的眼光刺破了一个个关于美丽新世界的幻想,直视气候外交的国家利益本质。面对着五个毛里塔尼亚人就有一个吃不饱肚子的现实,除了中国在非洲真刀实枪修铁路,盖房子,哪个国家大老远给穷哥们搞基建?说到底,趋利避害是人的本能,但是我们往往认识不到自己的利益,或者不知道如何维护自身的利益。如何让自己过得好一点,体面一点,得到更多的利益。这就是书的下篇:气候变化里的中国与世界。

关于气候变化,“利益说”也许是最不动听的表述了。不过这就是本书的作者朱焱,一个永远不避讳现实的人,不管这个现实是美丽的还是残忍的。对于谎言,作者并不给予道德上的审判,而是给出了一个同样基于利益的否定回答。他从不撒谎,不是因为撒谎不道德,而是一句谎话需要用十句谎言去填补逻辑上的漏洞,而这十句谎言呢?如此下去,人不就成了生活在谎言中?而谎言中的人又怎能给所有的谎言找到一个自洽的逻辑?就是这样一个懒得说谎话的人,写了一本关于个人利益,关于国家利益,也是关于人类利益的书。说到底,这是关于我们每个人的书。

话说到这儿,可能给人一个错觉,好像这是一本分裂的书。上篇讲故事生动有趣,下篇说道理晦涩难懂。非也。跟作者的上一本书《世界到底怎么了》一样,《气候到底怎么了》轻松易读,字里行间渗透着一个电视记者扎实的基本功——短句子讲大故事。讲故事是记者的看家本领。把艰深晦涩的道理讲成人人能听懂的故事,不仅是本领,更是本事。本书的作者朱焱,是记者里有本事的。

《气候到底怎么了》是一本好看的书。不但因为故事讲得好,还因为有一百多幅精美的图片。这些照片大多数是作者本人采访过程中拍摄的。读者可以看着图片跟作者一起走进被采访者的世界,一百多幅图片建构的大千世界。俗语说,有图有真相,这本书能帮助你冷静地了解气候变化的真相。

|