宜昌大撤退

在夷陵大桥的西侧是去年(2008年)才落成的“宜昌大撤退纪念园”。说起宜昌大撤退,我们需要重温一下当年的抗日战争史。

1937年11月,南京沦陷,国民政府宣布迁都重庆,并确定四川为战时大后方,进出四川最便利的长江水道,就成为中国抗战重要的运输生命线。因为在当时入川,公路极少,更没有铁路,唯一只有走长江。而宜昌以上的三峡航道狭窄,弯曲复杂,滩多浪急,有的地方仅容一船通过。所有从上海、南京、武汉等地西行的大船,当时都不能直达重庆,乘客和货物都必须在宜昌下船“换乘”(换上能走长江三峡的大马力小船),才能继续溯江进川。

1938年春,随着国民政府的西撤,大批人流、物流,从华东、华中、华北地区涌向四川。1938年10月,距宜昌仅300公里的华中重镇武汉沦陷后,这股撤退潮一时达到顶峰。

当时滞留在宜昌的人员有3万余名,此外还有向四川撤迁的物流——各种大型设备、器材、军工物资等近10万吨等待转运。而此时日军正在疯狂地向宜昌推进,敌机不停地飞临宜昌轰炸。

更为严峻的是,这年10月中旬以后,长江上游还剩有40天左右的中水位,较大轮船尚能航行,过后便是漫长的枯水期,大型设备根本无法入川。也就是说,所有的人和货都必须在40天内运走。

为了保护民族工业精华,将战时物资抢运进川,保存好能长期抗击日本法西斯的实力,民生轮船公司总经理、爱国实业家卢作孚先生以大无畏的牺牲精神和过人的胆识,倾力组织民生轮船公司的职工和船只,冒着日寇飞机的狂轰滥炸,在40天的时间里,成功完成了这一非常壮举,这一次关乎中华民族生死存亡的重大历史事件,被称为中国抗战史上的"敦刻尔克大撤退"。

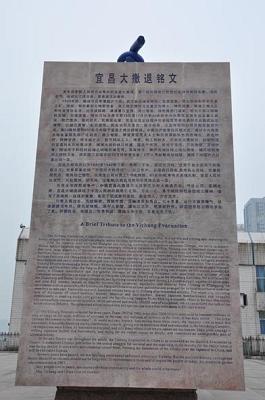

宜昌大撤退纪念园的修建,主要目的是缅怀70年前为了民族解放事业而英勇献身的先烈和在宜昌大撤退死难的同胞们,让今天的人们牢记当年日军的侵华历史。

宜昌大撤退纪念园的主体雕塑长15米、高9米、厚3米,由巨大的数字和铁锚组成,外形取船和长城之形。红色花岗岩浅浮雕再现当时装卸工日夜搬运上船,纤夫拉船抢过险滩等恢宏的历史场面,主题雕塑正面以“1938.10.11”这组特殊数字,突出了“宜昌大撤退”的时间内涵。雕塑的左右两侧记录了为宜昌大撤退而牺牲的民生公司的职员姓名和沉没的船只名称。

宜昌大撤退纪念园既是对先辈英灵的告慰,也是留给后人的永恒纪念。宜昌大撤退彪炳史册。

图1 大撤退中牺牲先烈的名字碑

图2 大撤退纪念园的主体雕塑

图3 永远记住那个日子

图4 记录大撤退的铭文 |