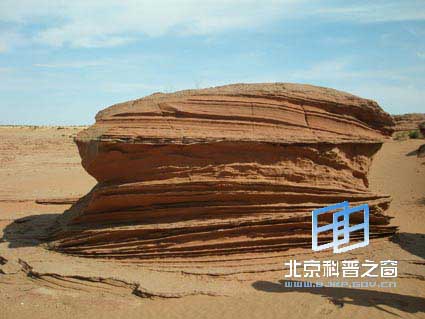

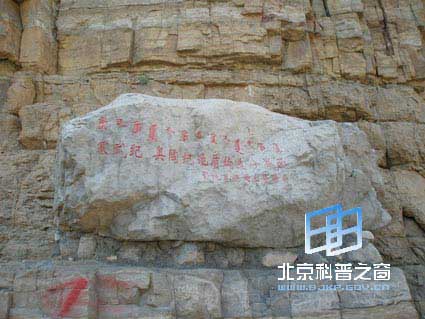

“鄂托克”听来就是一个地道的源自蒙古族的音译名,其意为“营”或“部”,但确切的地理位置,可能并不是家喻户晓。然而,说到内蒙古的鄂尔多斯市,恐怕早已耳熟能详,虽然它由原来的“伊克昭盟”易名至今才仅仅8年的时光,但以“扬(羊)眉(煤)吐(稀土)气(天然气)”为主要特色的资源型产业链却将这座西部城市带入并挤身于中国最具活力的城市之一。国家主席胡锦涛也曾二次到这里视察,赞誉鄂尔多斯为“草原上升起的一颗璀璨明珠”。鄂托克就位于鄂尔多斯西南,车行距离约有240公里,以蒙古族为主要人口居住的一个旗(相当于行政编制中的县),这里不仅有纯朴的蒙古族风情,也有丰富的地下煤炭资源和矿产(图)。不过,近10年来,经过国内外科学家多次对当地开展的野外地质勘察和研究工作,鄂托克旗的恐龙足迹已经成为引领旗里旅游产业发展的主导元素和动力。在到达的沿途中,从车窗外快速闪过的有关恐龙足迹的野外埋藏点和博物馆的导览牌就足以说明了这一点(图)。由于科学家和当地国土资源部门扎实细致和不断深入的工作,在先前成规模的恐龙足迹点遗迹的基础上,还连接了地质时期典型的地质界限(寒武纪/奥陶纪等)和野外构造(倒转褶皱、向背斜以及大型斜层理)观察点(图)。目前,这里已经被批准为国家地质公园,同时正在逐步完善配套的软硬件设施,力将鄂托克旗打造为具有自然特色的西部县级旅游城市。

图1 博物馆外的巨大煤王展示

图2 进入保护区大门两侧的巨龙雕像

图3 保护区沿途的足迹点指示牌 恐龙足迹作为中生代的遗迹化石,其保存程度要远难于恐龙骨骼等实物硬体化石。上世纪后期至本世纪初,在我国的四川、山东、辽宁、云南、甘肃、新疆等地也偶有零星恐龙足迹发现,但数量少、规模小,而在鄂托克旗的白垩纪地层中,却保存了大批恐龙生前活动过程中足迹行走和扰动形成的珍贵的脚印遗迹。这一切表明在距今1.25亿年前,古老的鄂托克旗的环境是形成和保留恐龙足迹的理想乐园。不仅数量众多,而且形态完整,组合类型也十分独特。如兽脚类恐龙的三趾足迹、大型的蜥脚类恐龙足迹和小型的鸟类足迹,其间还发现罕见的古鸟类骨骼化石、大量鱼化石和无脊椎动物化石等标本若干件(图)。难怪能够吸引全世界的专家来此工作,而且还令他们对这里乐此不疲。初略估算,从上世纪70年代末期在鄂托克旗发现恐龙足迹以来,至今陆续有内蒙古自治区内和来自北京、南京、日本、美国的百余名知名足迹专家前来调研,而且也取得了相当丰硕的成果。

图4 野外典型的地质褶皱构造

图5 大型的斜层理

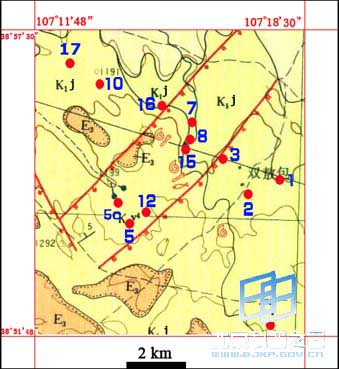

图6 野外不同时代地质界限的分界位置 目前,在鄂托克旗查布(现改为阿尔巴斯)苏木(相当于乡镇)以西10-20公里的范围内,已经确定的可靠恐龙足迹保护点共16个,另有1处为疑似恐龙足迹点。最北的保护点是6号点,最南的保护点4号点,最东的化石点是9号点,其中对1号点、6号点、8号点、10号点分别进行了原地保护,在8号点原地还兴建了占地面积约1000㎡内蒙古鄂托克旗野外地质遗迹博物馆(图)。总共有形态和种类不等的恐龙足迹约近千枚之多。所以,鄂托克旗已经成为一个名副其实的野外恐龙足迹的家园,在这里曾经群龙相守、龙鸟共存,在蓝天湖泊相映的中生代大自然中和谐生活在一起,共同构筑着生命历程中一个个小小的驿站。

图7 鄂托克恐龙足迹分布点

图8 被狂风和流水侵蚀的河床

图9 大型蜥脚类恐龙留下的足迹,似若有所思的样子

图10 在8号点建起的恐龙足迹遗址博物馆

图11 展厅内的局部展示效果 |